北条 司 「少年たちのいた夏」 1995年 少年ジャンプ 集英社文庫 北条司短編集

北条さんは、「キャッツ・アイ」や「シティ・ハンター」「ファミリー・コンポ」「エンジェル・ハート」などのマンガで知られた人ですが、短編集の中からこの作品を見つけました。(集英社文庫 北条司短編集)なお、COAMIXからの短編集のキャッチ・フレーズが「やさしさはいりませんか?」です。

昭和19年〜20年の集団学童疎開の頃が舞台。食糧不足、いじめ、体罰等の苦しみから疎開先を脱出して、長野県から線路づたいに東京へ帰ろうとした4人の子どもたち。途中の廃屋で、一人のアメリカ人青年に出会います。結婚した日本人の妻子と別れがたく日本に残り、スパイ罪の疑いで入れられていた収容所から脱出してきたのです。初めは青い目の鬼とおびえていた子どもたちでしたが、途中発熱した少女を助けられたことがきっかけで、行動を共にします。青年は、切り出しナイフで竹を削って、ちいさな笛を作って吹きます。子どもたちのひとりは、青年を信用できないで、「敵の音楽だ・・・非国民だ」と耳をふさぎますが、少女と少年の一人はそばへ行き耳を傾けます。アメリカ人は、もと東京の楽団のフルート奏者だったのです。まもなく7歳の誕生日を迎える自分の娘ジェニーに、自分の作った曲をプレゼントしたくて逃げてきたのです。子どもたちに聴かせたのはその曲でした。

好む好まないにかかわらず、マンガ(コミック、アニメ、劇画・・・・)は現代日本の文化のひとつです。私自身、月刊誌全盛時代から週刊誌創世期にかけて子ども時代をおくっています。貸し本屋さんにもお世話になりました。一番古い記憶は、手塚治虫さんの「ぼくの孫悟空」と、馬場のぼるさんの「ポコタン」。手塚さんのほうは、今も全集で読むことが出来ますが、馬場さんの「ポコタン」は再刊されたという話を聞いていません。男の子とネコの交流を描いたほのぼのとしたマンガでした。もう一度見てみたいなと懐かしく想い出します。

さて、ここでは、子ども時代も含め、私が心を引かれたマンガをご紹介していくことにします。

線路を歩きながら青年は、戦争の実態を話して聞かせます。ジュネーブ条約に反する捕虜の強制労働のことなど。子どもたちの一人は、日本のしてきた行為をアメリカの青年に謝ります。しかし、別の一人は信じられず、青年に反発します。黙って聞いていた青年は、静かにつぶやきます。「・・・悲しいですね・・・おたがいに会ったこともない人同士が憎み合い殺し合ってるなんて。戦争になると、相手が自分と同じ血と涙をもっている人間だということを忘れてしまう・・・もっとおたがいをよく知り、理解し合う気持ちをもたないと・・・戦争は、永久になくならないのかもしれませんね・・・」この作品のテーマでしょう。

鉄橋のそばで、米軍機1機が低空飛行をし機銃掃射を繰り返します。青年に反発していた子どもが打たれかけたとき、青年は両手を広げて立ちふさがります。「やめろォ!!子どもたちを襲ってどうなる!?子どもを巻き込むなっ!!」飛行機は去りますが、青年は指を打たれ、もう、笛が吹けなくなります。しょんぼりとしている青年に、子どもたちは「あれじゃあもう娘さんに笛吹いてあげられないね・・・」と気遣います。笛をこわそうとした青年の手を押さえ子どもの一人隆が申し出ます。「おれに・・・笛の吹き方教えてよ・・・かわりに

娘さんに吹いてあげるからさ!!」

子どもたちと青年の旅は続きます。「音楽はこころです。・・・いかに自分の心を相手に伝えるかです・・」という青年の言葉に、隆の笛も少しずつ上達していきます。

東京に近づいたとき、山の向こうが明るく輝いています。少女は「花火よ。」と無邪気に指さしますが、青年ははっとします。山を越えて見ると、空を覆う飛行機の群れ。大空襲で町が燃えています。東京が焼け野原になったと話している避難民の声が聞こえてきます。子どもたちは真っ青になります。そして、おもわず青年に、空襲を止めてと訴えます。そのとき避難民が子どもと青年を見つけます。「アメリカ兵だ!」そして、たたっ殺せぇと追いかけてきます。一番年かさの子どもが、青年の手をひいて逃げようとします。自分から離れないと、君も非国民としてひどい目にあうと叫ぶ青年に、子どもは叫びます。「・・・やめろ・・こいつは敵兵じゃなねぇ!!おれたちと同じただの人間なんだァ!!」子どもを巻き添えにすることをおそれた青年は、わざと子どもを人質に取った憎まれ役を演じ、子どもを突き飛ばして自分のそばからはなします。そして、憲兵に射殺されます。自分の娘の名前をつぶやいたまま・・・。「これが、終戦の2週間前だった・・あの戦争は私から、大切な友と両親を奪った。残された者は、妹とディヴ(青年)の笛・・・・」とクレジットがはいります。

ラスト2ページはとあるコンサート会場。隆少年はフルート奏者になっています。開演前ぼんやりしている隆に「あなた、どうかなさったの?」と傍らの女性が聞きます。隆は、「君の・・・お父さんのことを想い出してたよ・・ジェニー」そして舞台に立ちます。子どもたちの時代が生き生きと表現されていたのに比べ、最後の2ページ、人物は後ろ姿や遠景だけで描かれ、ジェニーもアップした目しか描かれません。それだけ、過去の出来事が鮮やかに心に残ります。ふと、大林さんの映画「なごり雪」で、ヒロイン雪子の現在の顔も声も決して出てこないことを連想してしまいました。

マンガのラストのセリフはこうです。「あれから50年・・・今もコンサートの最後にディヴの笛を吹く・・・あの曲を吹く・・・あの夏の日の心と心のふれあいを思いながら・・・永遠の友情を、心から心へつたえるために、あの曲を。」

正面から戦争を描いているわけではありませんが、戦争の悲しさと人の心の交流の大切さが伝わってきます。

※ ※ ※

まんがコーナーのはじめにこの作品を取り上げたのは、8月という月だったこと。最近続けてNHKの戦争関連の番組を見たこと、それに、北条司さんのHPの次の一言があったからです。

「すべての戦争犠牲者に 黙とう (2002.8.15)」

それにしても絵のきれいな人です。とくに少女や子どもは絶品。最近コンビニの廉価版で発売された「こもれ陽の下で」も、植物と心を通わせることの出来る少女を主人公にしたあたたかいマンガです。

北条司公式ホームページは

ここ

http://www.hojo-tsukasa.com/index.html#

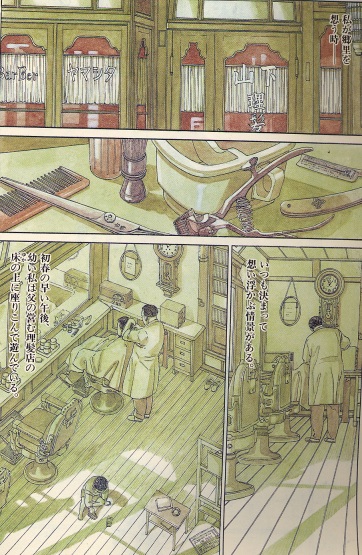

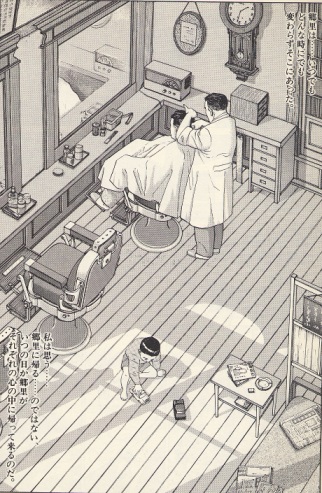

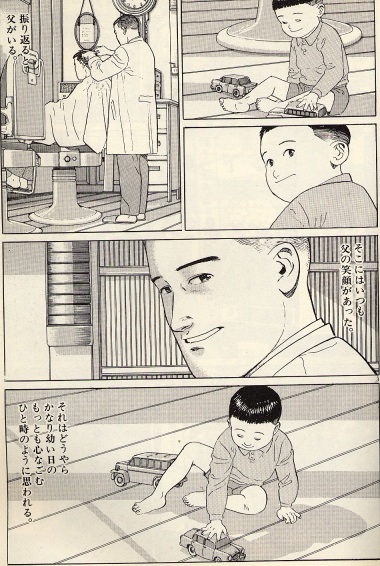

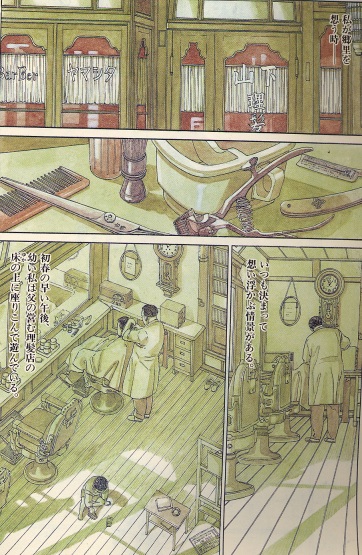

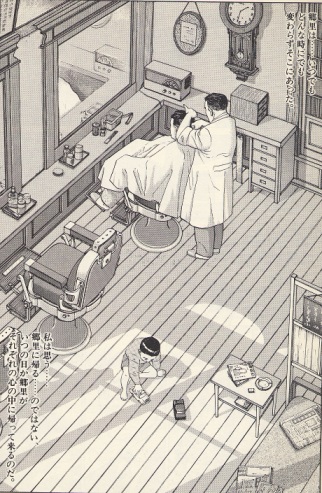

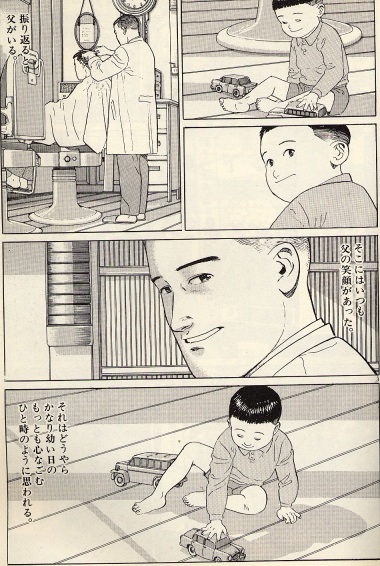

ここに載せた絵は、上左が表紙。中・右が、物語の冒頭のページ。

この3枚を見てレトロな印象を持たれたとしたら、それも間違いではない。が、それ以上に深い内容をたたえたノスタルジー溢れる味わい深い物語である。

静かに流れる話なのだが、何回読み返しても、涙が止まらない。必ず涙が出てくるのだ。それだけの内容をもった作品である。

作者谷口ジロー氏には、他にも、「犬を飼う」「歩く人」「欅の木」「坊っちゃんの時代」五部作など、すばらしい作品があるのだが、一番はじめに私の心をうるうるにしたこの作品を取り上げてみることにした。

物語は12の章に別れていて、各章の扉には、右のような絵が掲げられている。絵は各章を象徴する記念写真のようでもある。1冊の中に挿入されたこの12枚の絵は、物語の雰囲気作りの上で絶大な効果をあげている。家族写真のように見える上の表紙の絵の男性は父、女性は実母、母と手をつないでいる少女が姉、そして、父に抱かれた小さな男の子がこの話の主人公陽一の幼き日の姿である。

陽一の会社に鳥取の実家の姉から電話が入った。父の訃報だった。帰省に気が乗らない陽一は、妻に促されて、鳥取へ向かった。進学で上京して以来、陽一はほとんど実家へ帰らなかった。最後に行ったのが、結婚した14,5年前だった。鳥取の町を歩きながら、陽一は、幼い頃のある日を思い出す。母が家を出て行った日。泣きながら母を捜しに家を飛びだしたことを。父と母の離婚のことを陽一は、考えていた。「・・離婚にいたる以前に・・端緒となる出来事があったのだと思う・・・あのぽかぽかと暖かな陽だまりの床で遊ぶ幸せだった日々をこわしたものが・・・」鳥取の大火災(昭和27年)の記憶が急に蘇る。

通夜の席に着いた陽一。長い間ほとんど寄りつかなかった陽一を集まっていた人たちが暖かい言葉で迎える。父の眠る姿を見ながら陽一は考える。「父は・・・私の中に子どものころからずっと抱き続けたわだかまりを残したまま・・・逝った。」

このあと、通夜の席での対話や思いがけない弔問者などを通して、陽一は、本当の父を発見していく。(この辺は、ぜひ原作で読んで欲しい。)鳥取の大火ですべてを失い、家族のために身を粉にして働き続けたまじめな父、それにあきたらずよその男と出て行った母、黙って受け止めていた父、わけもわからず母の居所を探し当て、背中の赤ん坊にショックを受けて泣きながらもどった小学生の陽一。大火の中から陽一が可愛がっていた犬を救い出したのが実は父だったという発見、たくさんの人が父の優しさを慕って訪れる事実。母と踊るパートナーのおぼろな記憶、いつも静かに仕事をし、実直だけを支えにしていると思っていた父の青春が、母と踊る姿。陽一は少しずつ気がついていく。火災の後母の実家から借金をしたことが、仕事のがむしゃらさにつながっていく。叔父(母の弟)はそんな父の思いを理解しているが母は分からない。分からないまま、心が離れていく。叔父の口からは様々なことが伝えられた。貧しくても母とふたりで頑張っていきたかった父、その母が、金持ちの実家からもってきた借財。律儀者の父には重かっただろうと叔父は回想する。映画「二十四の瞳」を見ている記憶、いつもかたわらには母がいた。父の姿はない。「父は働けるだけ働いた。動けるだけ動いた。」そんな父を母は「なんやらつまらなん人になってしもうて」とこぼす。陽一の心には、優しかった母の面影と、ただ黙々と働き続ける父の姿が残る。

人の世話で父は再婚する。少し大きくて、父の苦労を身にしみて感じていた姉は賛成する。しかし、陽一は継母になじめず疎外感をかみしめていく。陸上部に入り打ち込むことで忘れようとし、ひそかに卒業したら町を出て行こうと考えはじめる。高校では写真部にはいる。そのとき写した父が働く姿の写真を、一生父が大事にもっていたことを知る。そのころの陽一は、写真の学校に行くことを理由に東京行きを話し始める。(家を出る大義名分)理容学校に行って父のあとを継がないのかと姉は責めるが、父は「わしの気持ちより・・・やっぱり大事なのは陽一の気持ちだけぇ。」とかばう。

通夜の席の会話の中に書きたいセリフがたくさん出てくる。特に、酔いの回った叔父の口からはぽんぽんと。「そのときの継母や父の心情を私はまるでくみとることができなかった。」と陽一は今にして思う。叔父はいう「わしがいいたいのはな、陽一、お父はいつもおまえのことをきにかけとったちゅうことや。くるしんどったのはおまえだけではないだけぇ・・・・・・・・・。」通夜の喧噪が過ぎ、父の遺体とふたりになった陽一。「物言わぬ父が私にかたりかける。・・・父は待っていたのだ・・・ずっと私の帰りを 父は待っていたのだ・・・」「通夜の席で語られた様々の父の姿が思い起こされる。私の知らなかった父の苦悩・・・そして、優しさ。」「父は・・・あまりにもやさしすぎたのだ・・・」陽一の頬に涙がこぼれ落ちる。

物語の冒頭とほとんどおなじ2ページが挿入される。しかし、ここでは今までと違い父の笑顔が出てくる。(上左の絵)

物語は葬儀の場にうつる。陽一の胸の中の言葉。「・・・心をかたくなに閉ざしたまま、父の死まで心を開かなかった自分の愚かさを悔いた。きょうまで、父や家族の優しさに支えられてきたことに無自覚だった私は、今更なんと言って父に語りかければよいのだろう。」「あのころぼくは父の優しさを率直に受け止められなかった。むしろ・・・・その優しさが、逆に小心で優柔不断にしか思えなかったんだ。ぼくには父の姿が、仕事だけの人生のようにしか映らなかった。あんな風にはなりたくない、あんな生き方はしたくない、そうおもったんだ。だから、だんだん父から心が離れていったんだと思う。」・・・・・・・・・

思いがけないことに30年ぶりに実母が尋ねてきた。が、今感慨は色あせていた。

陽一は、妻とまたこようと約束した。陽一のモノローグ「16年ぶりに帰った郷里は、私に多くのことを教えてくれた。郷里のあることの幸せを知った。」

この次のラストページが左の絵である。

さして、最後のメッセージ。

「郷里は・・・・いつでも どんなときでも

変わらずそこにあった。」

「私は思う・・・・

郷里に帰る・・・・・のではない、

いつの日か郷里が

それぞれの心の中に帰ってくるのだ。」

※ ※ ※

この作品は、なんか映画の傑作を見ているような感動があった。話の発端から、映画「なごり雪」を連想させられた。

私にとっては、★★★★★のマンガ作品だった。

ちなみに、同じ作者の「犬を飼う」は、人より先に年をとる犬を看取る若夫婦の心、その後かったネコの話が中心だが、とてもよく書けていて、動物好きの人にはぜひ勧めたい1冊。「欅の木」は8つの短編から構成されるが、どの話も読み終わった後に、自分の心の中に必ず暖かい灯がともされるような内容である。「ぼっちやんの時代」五部作は、明治を舞台に、夏目漱石、森鴎外、幸徳秋水等々が活躍するおもしろい作品。(

関連)